Von Ante Hamersmit

Ante Hamersmit hat eine besondere Art zu imkern. Eine Klotzbeute erinnert an einen Baumstamm. Vor 800 Jahren lebten Bienen überwiegend in hohlen Stämmen im Wald. Foto aufgenommen von Alexandra Palmizi.

In meinem letzten Beitrag hatte ich angekündigt, dass ich diese Saison meine Erfahrungen mit Warré Beuten sammeln möchte. Ein befreundeter Imker meinte daraufhin, dass es ihn freue, dass ich nun doch in den Magazinbeuten-Club eingetreten sei. Naja, ja und nein. Die Warré Beuten gehören ganz klar zu der Familie der Magazinbeutensysteme. Aber dennoch würde ich mich nicht als klassischen Magazinbeutenimker bezeichnen – zumindest was mein bisheriges Verständnis eines klassischen Imkers ist.

Wenn ich Menschen erzähle, dass ich imkere, lautet meist die erste Frage: „wie viel Honig machst du?“ Nun, ungeachtet der Tatsache, dass ich gar kein Honig mache, entnehme ich meinen Damen aber nicht die Mengen an Honig, die mich in den Augen der Fragenden als „guten“ Imker auszeichnen. Das wird sich vermutlich auch nicht mit den Magazinbeuten ändern. Heute entnehme ich marginale Mengen zu Zeiten der Massentracht zu Beginn des Bienenjahres. Späte Sorten wie Linde und Wald dürfen die Bienen für sich für den Winter einlagern. Diese quantitativ geringe Menge an Honigernte machen mich wohl zum schlechtesten Imker der Welt – oder nicht? Schließlich hat sich die Imkerei doch weiterentwickelt! Bin ich noch richtig unterwegs? Oder sollte ich auch mehr ernten?

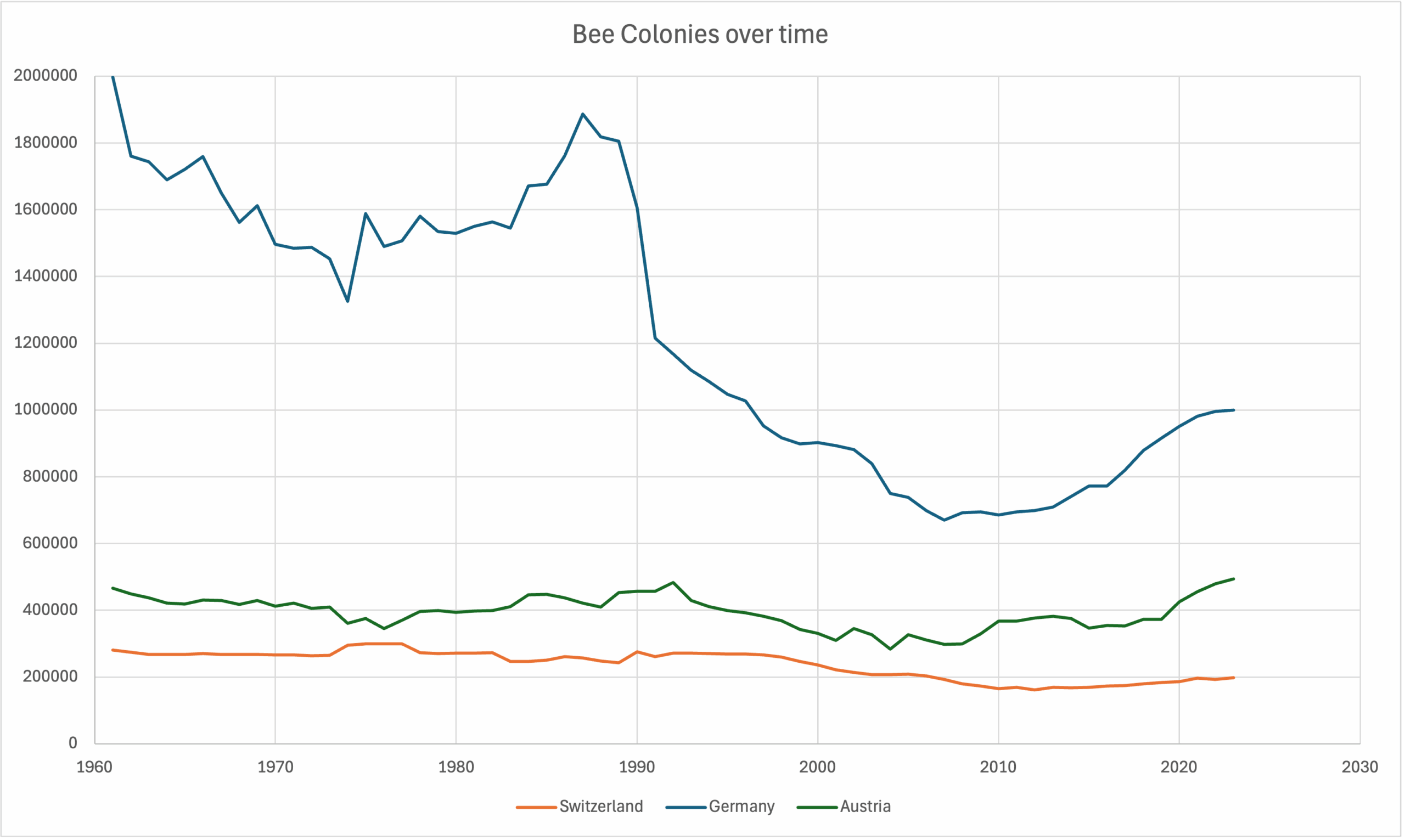

Dieser Frage wollte ich objektiv nachgehen und bin auf bienenrelevante Statistiken der FAO1 gestoßen. Relativ schnell wurde mir klar, dass das derzeitige Völker-Hoch in der DACH Region nicht unbedingt ein historisches Allzeit-Hoch ist. So gab es in allen drei Ländern mal mehr, mal weniger Bienenvölker.

Rückschließend könnte ich guten Gewissens noch mehr Völker haben, nicht wahr?! Damals, in den 60er Jahren, gab es schließlich auch schon mal knapp 2 Mio Bienenvölker in Deutschland.

Ich habe mir den qualitativen Verlauf noch etwas genauer angeschaut und der prägnante Abfall zu Beginn der 1990er Jahre in Deutschland hatte mich neugierig gemacht. Wie ich herausgefunden habe, liegt die Ursache nicht etwa in der 1977 eingeschleppten Varroa Milbe, sondern in der Politik. Laut einer Studie der Uni Halle2 sind zur Zeit der Wiedervereinigung Subventionen der DDR auf Bienenprodukte weggefallen und es war nicht mehr so lukrativ dieser Tätigkeit nachzugehen.

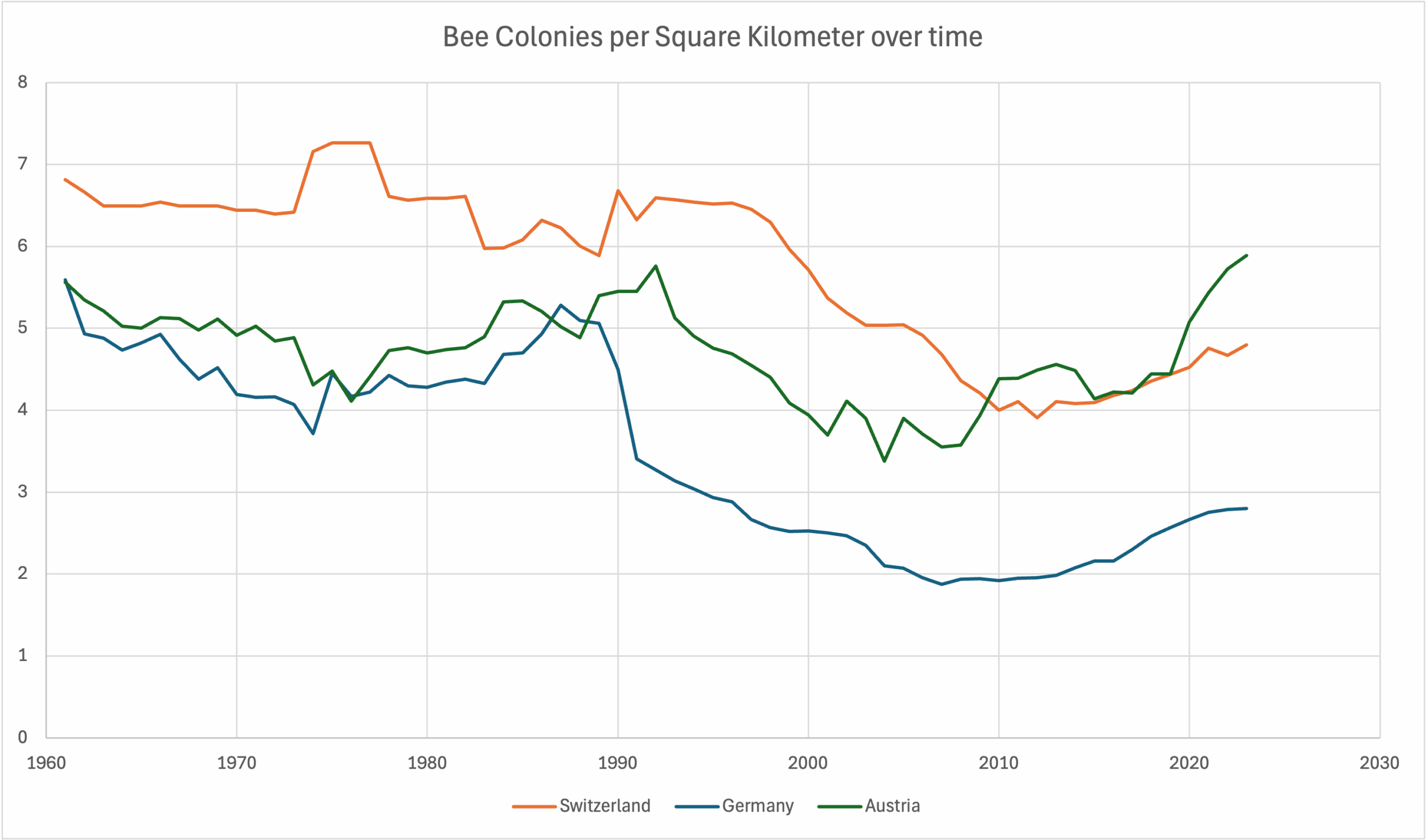

Nette Seitengeschichte, brachte mich aber nicht wirklich weiter in meiner Sache. Nimmt man jedoch die Landesfläche der Staaten zur Bienenpopulation dazu, ergibt sich ein Bild mit etwas mehr Aussagekraft.

Läge man Thomas Seeleys Aussage zu Grunde, in der freien Natur würden sich nur etwa 1 Bienenvolk pro Quadratkilometer ansiedeln, gäbe es in allen drei Ländern der DACH-Region zu viele Bienen. In der Schweiz und in Österreich läge dieser Wert sogar um knapp Faktor 5 bzw. 6 höher als der von Thomas Seeley ermittelte Wert.

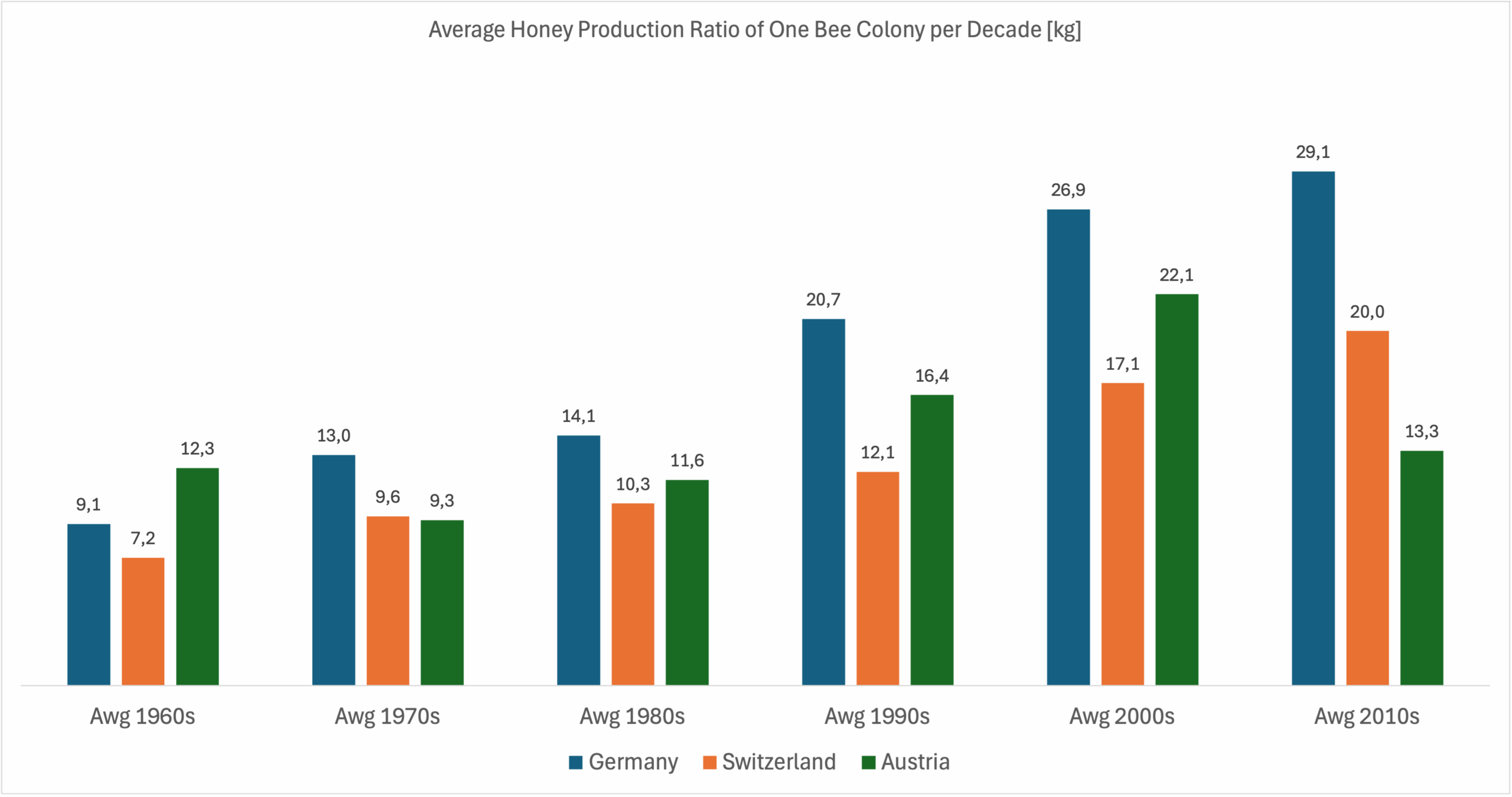

Gut, nun weiß ich, dass diese Statistik auf eine Überpopulation hindeuten könnte, ich habe aber meine Honig-Frage für mich noch immer nicht beantwortet. Wie viel Honig machen wir denn heute im Schnitt? Berechnet man Dekadenmittelwerte, so ergibt sich folgendes Bild:

Pauschalisiert kann man sagen, dass die Honigproduktion pro Bienenvolk stetig zugenommen hat.

Heute entnehmen wir in Deutschland und der Schweiz rund dreimal mehr Honig pro Bienenvolk als es noch vor 60 Jahren der Fall war.

In Österreich sieht das Bild etwas anders aus. Vergleicht man nur die 1960er mit der 2010er Dekade, ist der Honigertrag pro Bienenvolk vergleichbar. Der Anstieg zwischen der 1970er und der 2000er Dekade weist aber trotzdem auf Optimierungstätigkeiten hin. Die Ursache für den Verlauf in Österreich erschließt sich mir noch nicht und bedarf sicherlich weiterer Recherchearbeiten.

Wie ich herausgefunden habe, hat sich die Natur seit 1960 auch verändert. Urbane Gebiete in Deutschland haben stark zugenommen und landwirtschaftliche abgenommen. Auch die angebauten Pflanzen haben sich verändert. So werden heute in Deutschland weniger Pflanzen angebaut, die Nektar führen – also beispielsweise Mais und Korn.

Für mich ergibt sich in Deutschland daraus folgende Analogie im Vergleich zu 1960:

Heute gibt es weniger Tracht. Und obwohl wir weniger Völker haben, werden heute mehr Blüten von Honigbienen abgeerntet.

Das ganze YouTube Video: https://youtu.be/IXmjzE7FCnw?si=BF0NZCeLeV5hYfBF

Die Ergebnisse bestärken mich auf meinem Weg, wenig Honig als Medizin für mich und meine Familie zu entnehmen. Trotz der Möglichkeiten, die eine Magazinbeute bietet, will ich diese extensiv dazu nutzen, um in die Biotechnische Varroa Behandlung thematisch einzusteigen. Ich persönlich werde keinen Honig verkaufen.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich habe versucht die Zahlen so objektiv wie möglich darzustellen. Falls du meine eigene Wertung durchschimmern siehst, dann war das nicht meine Absicht. Jede Person sollte sich anhand von Fakten ihr eigenes Bild machen dürfen. Mein persönliches Resümee teile ich gerne mit dir, soll aber nicht heißen, dass das der richtige Weg für uns alle sein muss.

Liebe Grüße,

Ante

YouTube: https://www.youtube.com/@AntesGoldenGirls

Instagram: https://www.instagram.com/antes.golden.girls/

TikTok: https://www.tiktok.com/@antes.golden.girls

Webseite: https://antes-golden-girls.com

Abonnieren Sie hier unseren Newsletter, um keinen neuen Blog-Beitrag zu verpassen.

Januar – Februar: Retrospektive und Planung der neuen Bienensaison

März: Vorbereitung der neuen Bienensaison und Sicherstellen der Futterversorgung

August: Wie beeinflussen Standort und Bedingungen die Gesundheit der Bienenvölker im Hochsommer?